はじめに:なぜ「塗装用語」を知る必要があるのか?

塗装の現場では、現場独自の専門用語や職人同士の略語・隠語が飛び交います。

「ケレンってなに?」「シーラーってどこに使うの?」「塗り継ぎって何を継ぐの?」

初めて聞く人にとっては、まるで暗号のように感じるかもしれません。

しかし、用語を知ることで次のようなメリットがあります。

- 職人同士の会話が理解できる

- 見積書や工事説明書をスムーズに読める

- 工事の進行状況を正確に把握できる

- クレーム予防や顧客説明にも役立つ

特に、**「下地処理」「養生」「塗装3工程」**などは、現場で毎日のように使われる基本用語。まずはここからしっかり押さえていきましょう。

工程別|塗装工事で頻出する用語とその背景

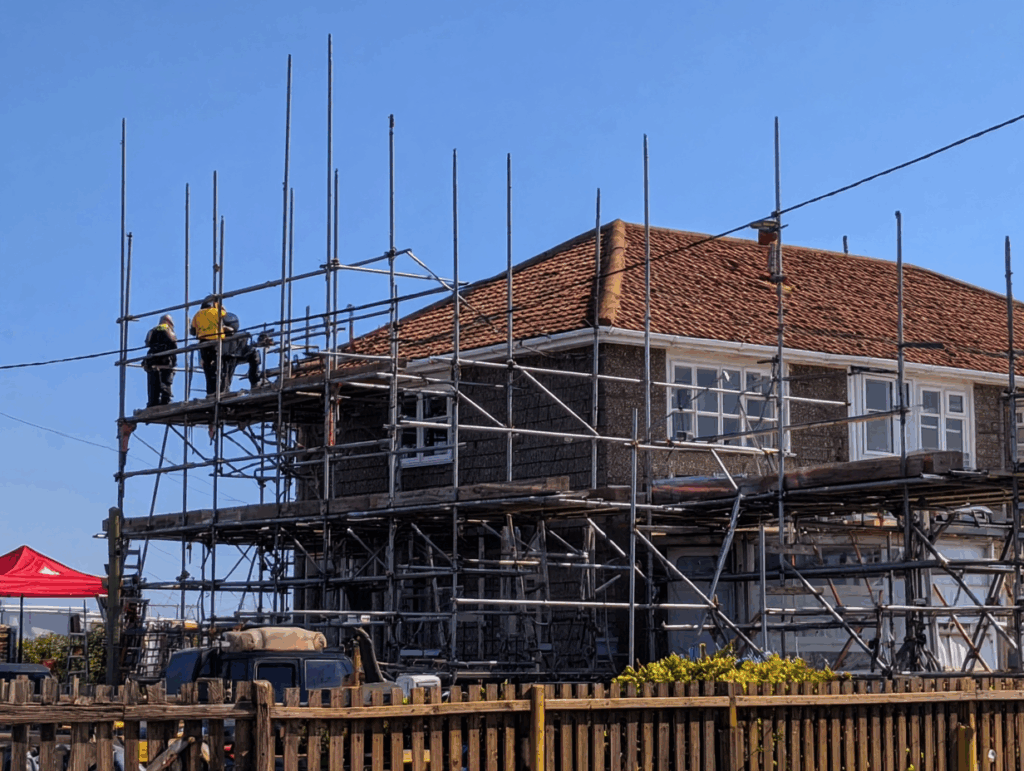

1. 足場(あしば)

意味:

高所作業を安全かつ効率的に行うために組まれる仮設構造物。外壁塗装ではほぼ必ず使用されます。

なぜ必要?

職人が安定して作業できるようにするだけでなく、作業中の塗料の飛散や落下物による事故を防ぐためです。

現場での豆知識:

「足場代」は見積書で大きな割合を占める項目ですが、撤去時の手際が悪いと近隣クレームになることもあります。

よく使われる言い回し:

- 「足場バラす」=撤去する

- 「抱き足場」=強度重視の足場構造

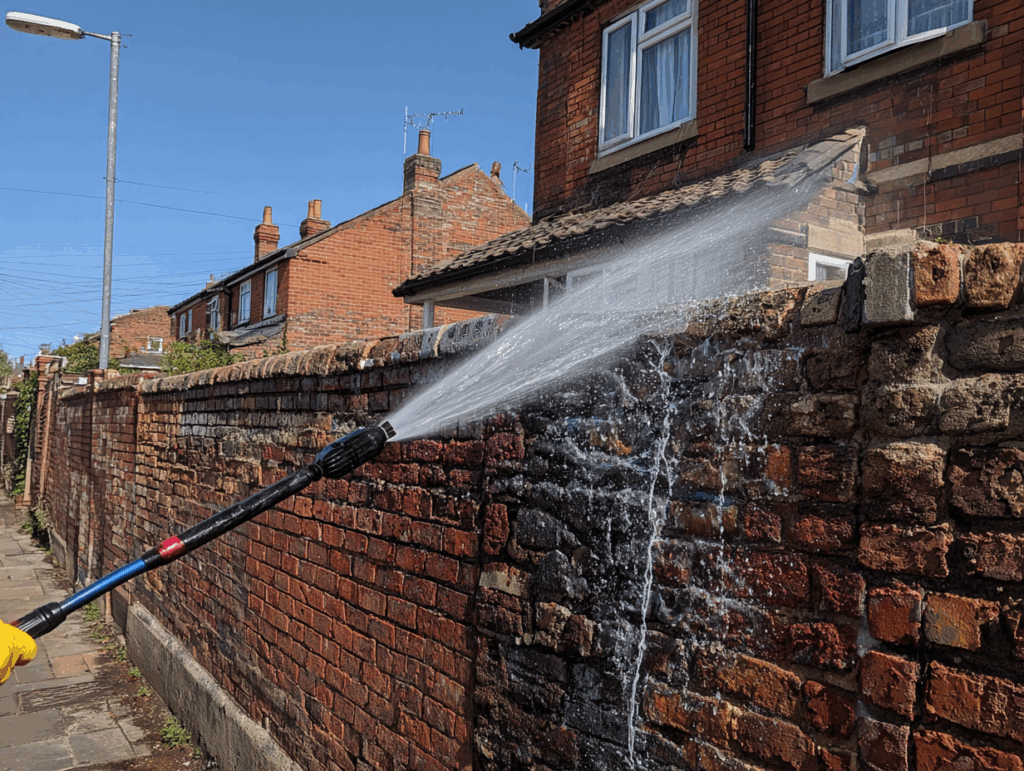

2. 高圧洗浄(こうあつせんじょう)

意味:

塗装前に外壁や屋根の汚れ・カビ・古い塗膜などを水圧で洗い落とす作業。

なぜ重要?

汚れが残ったまま塗装すると密着不良が起き、塗膜が早期に剥がれる原因になります。

注意点:

高圧洗浄後は乾燥時間が必要。十分に乾かさずに次の工程に進むと、膨れや剥離が起こる可能性があります。

現場での言い回し:

- 「洗い終わったら養生入るよ」

- 「旧塗膜がかなり飛んだな」

3. 下地処理(したじしょり)

意味:

塗装前に壁や鉄部の表面を整える工程の総称。塗装の仕上がりと耐久性を大きく左右します。

代表的な下地処理:

- ケレン(錆落とし)

- パテ処理(凹み補修)

- 目粗し(研磨)

なぜ重要?

塗装は「下地8割、塗り2割」と言われるほど、下地処理が仕上がりに直結します。

豆知識:

「目粗し」は塗料が食いつきやすくなる効果があり、特に光沢のある下地には必須です。

4. 養生(ようじょう)

意味:

塗装しない部分をビニールやマスキングテープで覆って、塗料の付着を防ぐ作業。

なぜ大切?

丁寧な養生は「プロの仕上がり」の象徴です。塗料が窓やタイルに飛び散ると、クレームの原因にも。

現場での注意点:

養生が甘いと、風でめくれて塗料が漏れることもあるので、端部のテープ処理がカギになります。

5. シーリング(コーキング)

意味:

外壁材のつなぎ目(目地)や窓の周囲などに、防水材(シーリング材)を充填する作業。

施工の種類:

- 打ち替え(古いシーリングを撤去→新しく充填)

- 増し打ち(古いシーリングの上から重ねて充填)

なぜ必要?

経年劣化したシーリングは、雨漏りの原因になります。外壁塗装と同時に施工することが一般的です。

現場での表現:

- 「増し打ちで対応しますね」

- 「シール打ち直し必要です」

6. 塗装3工程:下塗り・中塗り・上塗り

下塗り(プライマー・シーラー):

塗料の密着性を高め、下地の吸い込みを止める。

中塗り:

塗膜の厚みを確保し、最終仕上げの下地になる。

上塗り(トップコート):

光沢、耐候性、美観を決定づける最後の仕上げ。

現場の一言メモ:

「塗り継ぎ」=前の塗装面と継ぎ目なく繋ぐこと。

「オーバーコートタイム」=次の塗りまでの待ち時間の上限。

塗料・道具・不良対策|知っておくと差がつく現場の用語と使い分け

塗料・材料に関する基礎知識と専門用語

塗料には、使われる成分や機能によってさまざまな種類があり、現場や用途によって適した選定が必要です。ここでは「初心者が最低限知っておくべき分類と用語」をわかりやすく整理します。

樹脂別の塗料グレード

| 種類 | 特徴 | 耐久年数の目安 |

|---|---|---|

| アクリル塗料 | 安価・発色良い・耐久短め | 約5〜7年 |

| ウレタン塗料 | 柔軟性あり・密着性良好 | 約7〜10年 |

| シリコン塗料 | 現在の主流・コスパ◎ | 約10〜15年 |

| フッ素塗料 | 高耐久・高価 | 約15〜20年 |

| 無機塗料 | 紫外線に強い・超高耐候 | 20年以上 |

機能性塗料の用語

- 遮熱塗料:太陽光を反射して表面温度を下げる。夏場の屋根に最適。

- 防水塗料:ひび割れに追従し、建物への水の侵入を防ぐ。

- 光触媒塗料:太陽光と雨水の作用で汚れを分解&洗浄する「セルフクリーニング効果」。

塗料の状態・管理用語

- 希釈(きしゃく):塗料をシンナーや水で薄める作業。

- 粘度(ねんど):塗料のドロドロ具合。状況に応じて調整。

- 攪拌(かくはん):塗料を均一に混ぜる。機械や棒を使用。

- ポットライフ:2液型塗料の混合後、使える時間。

✅ ワンポイント:「缶底攪拌忘れ」は塗膜不良の原因になります。

よく使う道具・機材と用途の違い

刷毛(はけ)

用途: 隅・キワ・細部の塗装に使用。刷毛目が出やすいため仕上げに注意。

種類:

- 平刷毛:広い面の塗り

- 筋違刷毛:角の塗りに最適

- 丸刷毛:狭い面や隙間向け

ローラー

用途: 外壁や屋根など広い面積に効率良く塗布できる。

種類:

- 短毛ローラー:滑らかな面用

- 中毛ローラー:外壁塗装に多用

- 長毛ローラー(ラビット):凹凸の激しい面や屋根に向いている

スプレーガン

用途: 吹き付け塗装に使用。スピーディで均一に仕上がるが、飛散対策が必須。

注意点: 風の強い日や近隣住宅がある場合は不向き。

その他の現場道具

- コンプレッサー:スプレーガンの圧力源。

- 足場・脚立:高所作業の安全確保に不可欠。

- バケット:塗料を小分けする容器。ローラーと併用。

- ネット:塗料の粘度を調整し、異物を除く道具。

仕上がりに差が出る!塗装不良と用語の正しい理解

現場で発生する不具合には共通の原因や対策が存在します。言葉を知るだけでなく「なぜ起こるのか」も理解しておくと信頼度が高まります。

| 用語 | 内容と原因 |

|---|---|

| ピンホール | 塗膜にできる小さな穴。塗料に気泡が混ざった場合などに発生。 |

| ブリスター | 塗膜が膨れる現象。下地の水分や空気が原因。 |

| クラック | ひび割れ。構造的な動きや劣化によって起きる。 |

| チョーキング | 紫外線による塗膜の劣化。表面が粉状に。 |

| 剥離 | 塗膜が浮き・はがれる。主に下地処理不良や密着不足が原因。 |

| ムラ | 塗料の厚み・色の不均一。塗装スピードや重ね方が原因。 |

| ブリード | 下地の成分が表に出てくる現象。シーラー不足などが原因。 |

現場で飛び交う“リアルなスラング”と、知っておくべき安全・数値用語

現場でよく使われるスラング・職人の言い回し

塗装業界には、職人同士が日常的に使う「隠語(符丁)」や略語、方言のような表現があります。これらは単なる俗語ではなく、作業指示を簡潔に伝える工夫として根付いています。

作業指示・工程関連

- 「ケレンかけといて」:サビ落とし・下地処理を頼む

- 「養生バッチリで」:しっかりカバー・マスキングして

- 「タッチアップして」:塗り残しを補修して

- 「乾燥待ち」:次の工程まで塗料が乾くのを待つ状態

- 「キワ切って」:隅・縁の部分を刷毛で塗っておいて

材料・仕上げに関する隠語

- ネタ:塗料全般のこと。「ネタ仕込む」は塗料準備

- シャブい:塗料が薄すぎる状態(希釈しすぎ)

- コミ:塗料が濃い、粘度が高い状態

- ピンコロ/リャンコ:1回塗り/2回塗りの俗語

- 肌がきれい:塗膜表面の滑らかさを褒める表現

- オレンジピール:ミカンの皮のような凸凹仕上がり

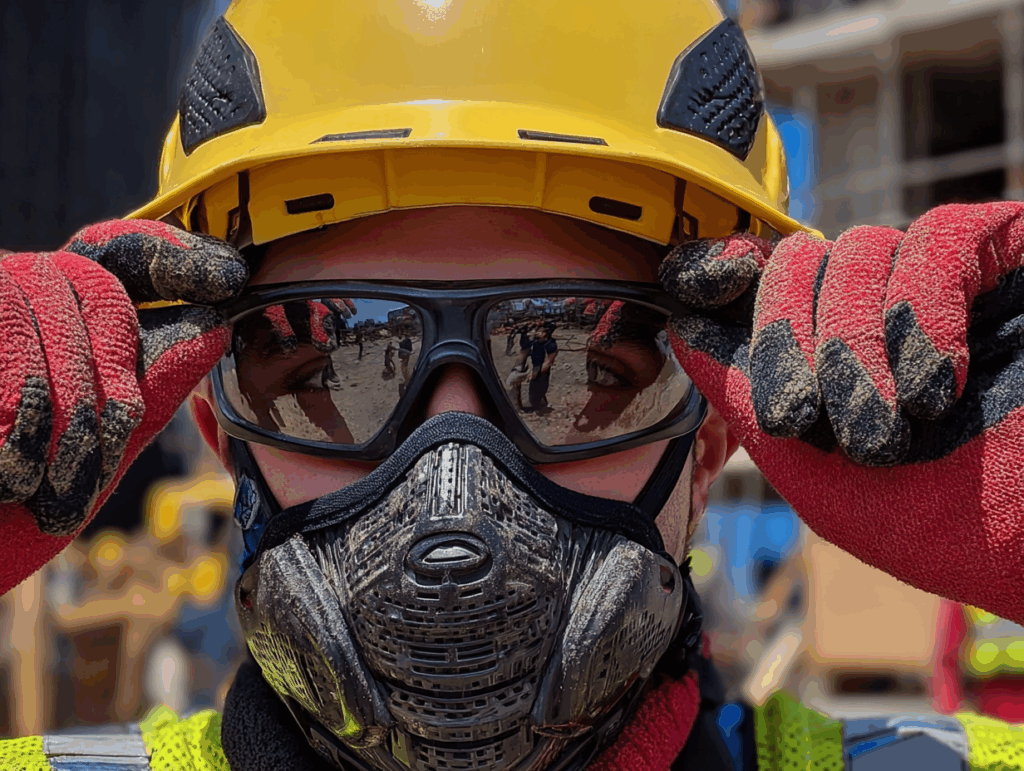

安全管理と数値に関する基本用語

安全に関わる言葉

- KY(危険予知):作業前に危険を予測し、対策を共有する活動

- 指差し呼称:「確認ヨシ!」など声と動作で安全を再確認

- 保護具:ヘルメット、マスク、手袋、ゴーグルなど

- MSDS(化学物質安全データシート):塗料やシンナーの危険性・取り扱いを明記

- 換気:溶剤使用時に必須。密閉空間は爆発・中毒のリスクあり

単位・数値に関する用語

- ㎡(平米):面積の単位(例:外壁180㎡)

- L(リットル):塗料の容量(例:18L=一斗缶)

- μ(ミクロン):塗膜の厚み(1μ=0.001mm)

- 塗布量(とふりょう):1㎡に使用する塗料の量(例:0.2kg/㎡)

- 乾燥時間:

- 指触乾燥:触れても塗料がつかない状態

- 硬化乾燥:完全に硬くなり、次工程へ進める状態

初心者がまず覚えておくべき“最重要用語10選”

塗装の現場に入る前に、以下の10語は確実に覚えておくと安心です。会話の7割はこの中で通じます。

- ケレン(下地処理の基本)

- 養生(保護作業)

- 下塗り・中塗り・上塗り(塗装3工程)

- シーリング(隙間の防水)

- ネタ(塗料)

- 粘度(塗料の濃さ)

- タッチアップ(補修塗装)

- チョーキング(塗膜劣化)

- ピンホール(塗膜の小さな穴)

- 塗布量(適切な塗料使用量)

よくある質問(FAQ)

Q1. ケレンってどの工程で必要?

A. 鉄部や旧塗膜のある下地では必須です。サビや塗膜を除去しないと、剥がれや浮きの原因になります。

Q2. シーラーとプライマーはどう違う?

A. どちらも下塗り材ですが、シーラーは「吸い込み止め」、プライマーは「密着向上」が主な目的です。

Q3. 養生ってそんなに大事?

A. 養生の丁寧さは、仕上がりの美しさや施主からの信頼につながります。「養生は命」は現場の常識です。

Q4. 水性塗料と油性塗料、どちらを選ぶ?

A. 室内や環境配慮なら水性、耐久性重視なら油性です。臭気や用途によって使い分けます。

Q5. タッチアップは仕上がりに影響ある?

A. 小さい範囲なら問題ありませんが、色ムラに注意が必要です。同じロットの塗料を使いましょう。

まとめ:用語を味方につけて、現場力を高めよう

塗装業界の専門用語を理解することは、現場での信頼とスムーズな作業のカギを握ります。

職人の言葉に「?」とならず、会話の流れが分かれば、技術以外の部分でも信頼される存在になれます。

最初はメモを取りながらでもOK。ひとつずつ覚えて、少しずつ“現場の言語”に慣れていきましょう。